この記事の構成

- このページ 概説、みどころ、勧盃の儀@下鴨神社

- 2ページ目 御生神事(みあれしんじ)、御蔭山の儀

- 3ページ目 路次祭@赤の宮神社

- 4ページ目 切芝神事、本宮の儀@下鴨神社

このページのもくじはこの下にあります。

御蔭祭2023 御蔭山の儀並びに御生神事(みあれしんじ)

10時21分 八瀬比叡山口 到着

ここから御蔭神社までは歩いて約20分くらいです。緑色の線から山道になります。山道ですが、平坦で気持ちよく歩けます。瑠璃光院に行かれたことがある方は瑠璃光院に行くと時と同じ方向にすすんでください。

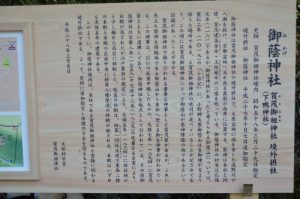

赤い吹き出しのところにある看板。

青い吹き出しのところにある標識。これはかなり小さいので見逃さないようにお気を付け下さい。恐らく他の人の御蔭神社を目指して歩いているとは思いますが、見落とさないようにしてください。

11時 御蔭山の儀

幕の中へ入れるのは神職の方のみ。一般人は中に入るのはおろか、垣間見すら許されません。我々は祝詞を外で聞きながら低頭します。これが終わると、我々も、幕の向こう側の二つの本殿にお参りできます。写真撮影は禁止されています。お社が二つあり、下鴨神社の大炊殿でみたような神饌が捧げられていました。お参りが終わると、お神酒をいただけます。

写真の幕がかかってるところは割拝殿っつーとこで、この先に東西御本殿があって、その前に磐座があんのよ。

現在では、神社には社殿が設けられていますが、仏教が伝来する以前は、社殿はありませんでした。すなわち祭祀に際しては、神を降臨せしめる場所が必要でしたが常設の建造物が必要であったわけではなく、都度、降臨なさる場所があれば足りました。御蔭神社の故地は、現在の場所よりも西に30メートルくらいの、川に囲まれた場所にありましたところ、柴挿(しばざし)という木で囲まれた場所を設けここに神を降臨する場所としていました。その後、社殿が設けられましたが、樹木で囲われており、柴挿の中に社殿が作られたことが看取できます。社殿は東に面して二棟あり、手前には神馬舎があります。平安時代には船つなぎの磐座というものが東西に二つあり、これらを御生綱(あれづな)という綱を介して神馬の鞍につなぎ、磐座に御生木(みあれぎ)をたてて献饌し新たにお生まれになった神をお迎えするという態様がとられていましたが、18世紀には中断しています。

葵祭に向け、上賀茂神社でも同様の神事(御阿礼神事)が行われんだけどよー、社殿はなく、樹木で囲んだ場所のみで神さんを誕生させんのよ。完全に非公開だけどな。

神職の方が出てきました。

12時 御生神事(みあれしんじ)

これが最も重要です。

一番のみどころ、御生神事です。お生まれになった荒御魂を御生木(みあれぎ)に導き、御神櫃(ごしんぴつ)に移します。「あれ」とは現れるという意味です。

雅楽が奉納されます。荒御魂誕生の瞬間です。ここでも青もみじと一緒にご堪能ください。

中央の方がもっていらっしゃる白い箱が御神櫃です。

この後、本殿から外に向かって風が吹いてきました。

この後、行粧は下山し、赤の宮神社を目指します。

御蔭神社がそれまでは八瀬駅のあたりにありましたが洪水により社殿などが埋没したため、1835年に現在の地に移されました。現在の御蔭神社は社殿が二つあり、樹木に囲まれています。この樹木は柴挿と呼ばれ、神が降臨するための場所であり、上賀茂神社の御阿礼神事でも同様に樹木で囲われた場所を用います。

12時30分 八瀬比叡山口駅

12時30分発の出町柳行に乗り、一乗寺駅に向かいます。これを逃すと、路次祭に間に合いません。料金は、おとな280円、こども140円。所要時間は7分。

次は赤の宮神社に向かいます。