2025年6月最新情報

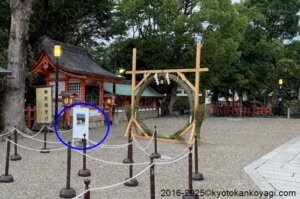

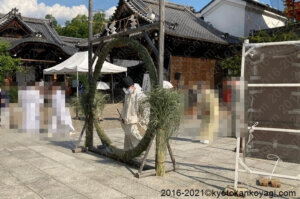

2025年6月25日現在、茅の輪が設置されています。御本殿向かって左側、赤い円の所です。

青い円のところにくぐり方の説明があります。31日には舞殿の前に移動します。

茅の輪くぐりと夏越の祓の作法

概説

本投稿内の記載事項は変更されることがありますので、ご注意ください。上記、並びに本サイトから起因する一切の不利益に対し、本サイトはいかなる責任も負いません。かならずご自身でご決断・確認ください。

茅の輪くぐりとは、夏越の祓の当日、茅(ちがや)で作った輪をくぐり、半年間の間に溜まった穢れを祓うものです。八坂神社では、6月30日の夏越祭(夏越の祓)の後に行われます。(ただし、茅の輪自体は一週間前くらいから設置されます)

多くの場合、その後、人形(ひとのかたちをした紙)に名前や年齢などを書き、自分の罪怪穢れを移し、川に流します。八坂神社では人形を神社に納めると、鴨川に流して頂けます。

祓については以下のリンクを参照してくれ。

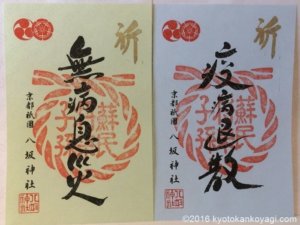

お守り・御朱印

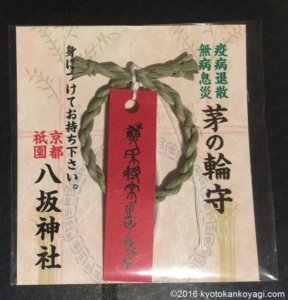

茅の輪守があります。初穂料500円。短冊が白いものもあります。

2018年は祇園祭1150年、令和元年と節目の年ですので、シールをいただくことができました。

もらえなかった人は写真で満足してくれ。

例年、24日頃に御本殿向かって右側に茅の輪が設けられます。30日には南楼門と舞殿の間に移設され、御本殿に向かってくぐることができるようになります。

尚、祇園祭の最終日たる7月31日に斎行される、疫神社夏越祭でも茅の輪くぐりをすることができます。

同日は、ご自身で茅の輪守をつくることもできます。

また、特別御朱印やお守りなどの授与を受けることができます。

茅の輪のいわれについては後程ご紹介しますが、事前にご覧になりたい方は以下のリンクをご参照ください。

茅の輪のくぐり方

水無月の 夏越の祓する人は 千歳のいのちのぶというなり

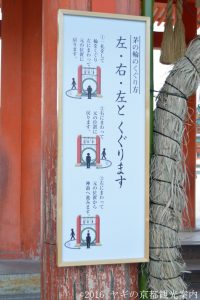

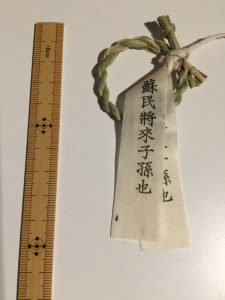

さて、実際のくぐり方ですが、写真のように、茅の輪の正面に立ち、八の字にくぐります。輪の正面に立つたびに、一礼します。わかりにくいかとおもいますので、実際の様子をビデオでご覧ください。輪をくぐるごとに、一回目「水無月の 夏越の祓する人は 千歳のいのちのぶというなり」、二回目「思うこと みなつきねとて 麻の葉を きりにきりにきりても 祓いつるかな」、三回目「蘇民将来。蘇民将来。」と唱えます。他の場所では「思うこと みなつきねとて 麻の葉を きりにきりにきりても 祓いつるかな」の部分は言わないところもあるようです。二回目の「思うこと みなつきねとて 麻の葉を きりにきりにきりても 祓いつるかな」は和泉式部の歌で、簡単にやくすと、「ええ機会やし、悩みごとも祓うでしかし」のような意味です。

周り方は茅の輪の左側に図解してあるから現地でも確認してみてね。

夏越の祓と人形(形代)

八坂神社では、6月30日に夏越祭という神事が行われ、配布される人形(ひとがた)に息を吹きかける、若しくは、体の調子の悪いところに息を吹きかけてこすり神社に収めます。

上のビデオは葵祭の斎王代御禊の儀の様子ですが、実際には禊と祓の両方をおこなっています。後半で人形を川にながす場面がございますので、ご確認下さい。我々もほぼ同じようにして人形を用います。人形は八坂さんがまとめて流してくれます。

こすって

息を吹きかけて

ながす(屋根がついた橋の上にいます)

所作はビデオで確認してくれ

夏越の祓の歴史と茅の輪・人形の由来

夏越の祓の歴史

夏越の祓(なごしのはらえ。)若しくは夏越祭は、半年間の間に溜まった穢れを祓う神道の儀式で、もともとは6月と12月に行われていました。(現在でも神社では12月に大祓式を行います。)神道では気枯れ(=けがれ。気が枯れた、i.e. 生命力がない)の状態を好まないため、半年の間に一度、いわばそれまでにたまったものをリセットして半年間の厄を祓い、残りの半年を元気に乗り切ろうとするわけです。また、昔は現在と異なり、特に夏場は衛生状態が良くなかったので、衣類を新しくし、疫病の蔓延を防ぐとの意味もあったようです。京都に限らず、全国の神社やお寺で行われます。

厳密には神道と陰陽道の影響を受けた儀式で、八坂神社の御祭神たる素戔嗚尊が高天原から追放された時の贖罪に基づくのよ。素戔嗚尊がお馬さんになにかしたり、アレを撒いたりして、天照大神が天岩戸に隠れたべ?その後、天照大神はなんとか出てきてもらって事なきを得たんだけど、素戔嗚尊は罪を贖うために、ヒゲやつめを抜かれて高天原を追放されんのよ。この時、祓をかましたんだけど、これが起源なのよ。

- 禊=穢れを取り除く=水を用いる

- 祓=罪を取り除く=大幣や塩湯を用いる

禊(みそぎ)と祓(はらえ)には、元来上記のような対応があるんだけど、厳密なものではなく、いずれも両者を包摂しているよ。さっきの斎王代でいうと、水に触れるのが禊で、人形を流すのが祓だよ。詳細は冒頭でご紹介したリンクを参照してね。

茅の輪の由来

現在、多くの神社では夏越祓に際し、茅の輪くぐりをしますが、これは、「備後国風土記逸文」にある、蘇民将来の伝説に基づきます。かつて、素戔嗚尊=牛頭天王が旅の途中、一夜の宿を求めた時、裕福な巨旦将来という人は断りましたが、弟の蘇民将来という人は貧しいながらも素戔嗚尊をもてなしました。素戔嗚尊はお礼に、蘇民将来の子孫を疫病から守るので、目印に茅の輪をつけるようにいいました。この茅の輪は無病息災のお守りとなりました。これが茅の輪くぐりの由来になります。上の写真は八坂神社で祇園祭の期間に限定で授与される茅の輪のお守りです。

詳細は以下のリンクを参照してくれ

こちらは実際の八坂神社の茅の輪です。笹をたてて、結界をつくり、その間に茅で輪を作っています。多くの神社やお寺ではこのように結界を設けるか、若しくは、鳥居に茅の輪を結わえます。

平安神宮は應天門(一般の神社の鳥居に相当)に茅の輪を設けます。私の知る限り、平安神宮、上賀茂神社と護王神社が一番早く茅の輪を設置します。どの神社やお寺でも6月30日の数日くらい前から設置されます。太秦にある車折神社では約一か月くらいの間、茅の輪が設置されていたと記憶しています。

尚、八坂神社は祇園祭の締めとして、摂社の疫神社で、7月31日に疫神社夏越祭がもう一度行われます。

茅の輪の茅(ちがや)とはこれのことです。これを幾重にも束ねて、大きな茅の輪にします。尚、茅を茅の輪から抜いて持ち帰ってはいけません。茅の輪は通った人の邪気を吸い込んでいるからです。写真の茅の輪は先述の疫神社の夏越祭で授与されるものですが、茅の輪から抜いたものではなく、持ち帰り用に、あらかじめ用意されているものですので、お間違えなきよう、よろしくお願いいたします。詳細以下よりご覧ください

祇園祭で授与される粽の原型はこの茅にあるといわれます。

端午の節句にいただくちまきももともとはちがやでつつんでありました。(写真のものは笹の葉で包んであります)

人形(形代)の由来

依代としての形代たる人形(ひとがた)を身体にこすりつけ、息を吹きかけることにより、自らの罪穢れを乗り移らせ、身代わりに水に流して清めるもので、流し雛やひな祭りの天児(あまがつ)なども同じ意味を持ちます。

さっき言った通り、夏越の祓っつーのは素戔嗚尊の贖罪に起源があって、祓っつーのは、祓津物(はらえつもの。素戔嗚尊でいえばヒゲや爪)を差し出して行うもんで、人形はこれの代替品よ。

大祓詞には祓によって罪が消える様子がかいてあるよ。まず、川の瀬で瀬織津姫が海に持っていって、荒潮があつまるところで速秋津比売が飲み込んで、伊吹戸主が根の国・底国に伊吹を放って、早佐須良比売が持っていってなくなるという過程を経るよ。

水無月(みなづき)

古来から、旧暦の六月朔日(さくじつ。一日の事)に宮中の氷室で保管していた氷を下賜する習わしがありました。これを「氷室の節会」といいますがこれを民間行事としたのが夏越の祓だとも言われます。京都ではこの日に「水無月(みなづき)」というお菓子を頂きます。外郎(ういろう)の部分は氷を表わし、小豆は厄を祓うと信じられています。

6月の声を聞くと、市内の和菓子屋さんで水無月が店頭に並びますが、特に私がおすすめするのが、俵屋吉富さんのものです。水無月は外郎の柔らかさと小豆の風味に左右されすが、俵屋さんのものが一番です。全国の有名百貨店で取り扱いがあるようですので、俵屋さん公式ホームページをご紹介します。また、八坂神社の参道にある福栄堂さんの一口水無月もおすすめです。(リンク先の公式ホームページには記載されていませんが、たしか一年中売っています。)

でもオメ、オレ先月、

余計なことは言わないでね

例年の様子

6月30日

雨天の中、無事斎行されました。皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。合掌

尚、前祭の山伏山、後祭の役行者山、並びに7月31日の疫神社夏越祭でも茅の輪をくぐれますので本日起こしになれなかった方もご安心ください。

6月25日

特段の事情なき限り、6月30に斎行されます。詳細は次章の昨年の様子をご覧ください。本年は25日に茅の輪が御本殿向かって左に設けられました。30日には舞殿(ぶでん)前に移動します。

すこし待てばすぐくぐれたよ。

6月30日

本年も茅の輪が舞殿前に移動し、御本殿を遥拝しつつ、くぐることができます。

6月末の京都市内の様子

今年は涼しい日が続いておりますが、例年ですと、梅雨の只中、蒸し暑い日々が続きます。

これは四条通ですが、夕暮れの空の色も赤みの少ない夏の色です。アーケードには駒形提灯が飾られていますね。これは確か6月の最終週に撮影したものです。

こちらは新京極です。この頃になると、なんとなくそわそわし始めます。7月1日に吉符入りするものの、本格的に祇園祭の雰囲気に包まれるのは鉾建てが始まる10日くらいからですが、6月最終週の雰囲気が私はとても好きなので、ここですこしご紹介してみました。機会がございましたら、お越しになられたらと思います。