概説

伏見稲荷大社にはたくさんのキツネさんがいます。キツネさんは御祭神たる宇迦之御魂大神の眷属(使者)です。本稿では御祭神や神仏習合の観点から、両者の関係を詳らかにします。合掌

海外ではよー、伏見稲荷は”Fox shrine”と呼ばれたりすんのよ。 ヘビ文字版もあるからよかったら読んでみてくれ。

次の記事

キツネさん、宇迦之御魂神、ダキニ天

伏見稲荷大社のキツネさんは神使とされています。まずは、御祭神たる宇迦之御魂神、かつての御祭神たるダキニ天、キツネさんにつき外観します。

- 宇迦之御魂神・・・創建から現在までの伏見稲荷大社の主祭神。我が国の神祇で同神社で創建当初から一貫して祀られている。ただし、同神社では宇迦之御魂、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)、田中大神(たなかのおおかみ)、四大神(しのおおかみ)の五柱を以て「稲荷大神」としている。

- 荼枳尼天・・・密教の仏で、神仏習合の下では宇迦之御魂神の本地、若しくは同祭神と同視され、伏見稲荷大社に境内にあった愛染寺で祀られていた。弁財天、キツネさんなどを介して宇迦之御魂神と混淆が生じる。

- キツネさん・・・伏見稲荷大社では、宇迦之御魂大神の神使/眷属(神仏と人間を媒介するもの)として祀られている。ただし、例えば狐憑きを祓った後などに、キツネさん自体が「お稲荷さん」として祀られているところもある。

お稲荷さんというと、キツネさんがまっさきに浮かんでくるけど、あくまでも、伏見稲荷大社では「稲荷大神」のような神ではなく、神使、すなわち稲荷大神とオレ達の間を取り持つ動物として位置付けられてんのよ。よくメッセンジャーと表現されてるけど、ヘビ文字ならmedium(なにかを媒介するものとか人のこと)の方が適切だ。

稲荷大神は9世紀に従五位の位を授けられたことを嚆矢とし、940年には承平天慶の乱の平定祈願に対する奉賽(祈願が成就したことに対するお礼のこと)として従一位を授かり、942年には正一位を授かります。伏見稲荷はかつては稲荷本宮・藤森稲荷などとよばれ、正一位稲荷大明神が各地のお稲荷さんに勧進されました。現在、この正一位稲荷大明神として伏見稲荷の御祭神が分霊されている神社ではキツネさんはあくまでも神使とされています。

キツネさんの種類

- 白狐・・・稲荷神社の神使たるキツネさんは概ね該当。他にも安倍晴明の母も白狐であるとする逸話がある。本稿ではこのキツネさんを中心に扱う。

- 天狐・・・密教の荼枳尼天や神仏習合の修験道から生まれた天狗に対する信仰と稲荷信仰の混淆から生じた信仰。飯綱権現や秋葉大権現など。

- 空狐・・・神通力を有するキツネさん。巫女などに使役されるが、固有の意思を持つ。空を飛べる。

- 気狐・・・空狐の半分程度の霊力を持つ修行中のキツネさん。

- 野狐・・・人をだましたり、憑りついたりする。

キツネさんがなぜ農耕神、殊に稲作の神様と関係するようになったのか

宇迦之御魂神との関係

一般に稲荷大神, i.e., お稲荷さんとの関係は御祭神たる宇迦之御魂神との関係から説明されます。すなわち、宇迦之御魂神は御饌神(みけつかみ。御饌とは神饌の意。所謂食物の神様)であるところ、これが三狐(みけつね)に転じたとされます。

これが通説っつーかよく言われる話だべ。語呂合わせのように感じるかもしれねーけど、別に失当なわけじゃねー。こうした例はいくらでもあんべ。

キツネさんへの一般的な理解

以下、実質的に考察してみましょう。ただし、ここから先は各種資料から推認されるだけで、証明できるわけではありません。あくまで、そのように解する余地があるにとどまります。

我が国では、六国史の時代では白狐、黒狐が貴族階級では瑞祥とされました。これは古代中国の影響と解されますが、この傾向は早々に潰えてしまいます。

9世紀になると薬師寺の僧が著した『日本国現報善悪霊異記』(『日本霊異記』の正式名称)には人間に変身しての通婚、所謂キツネ憑き、何等かの予兆、怪異などに関する説話が記載されます。これらは今日まで続く狐に関する様々な我々の心象の基礎をなしますが、この中で刮目すべきは尾張国の諸説話です。

一つは美濃の国のある男が野原で美しい女と出会い、結婚し、子を授かります。同家には犬がおり、同家に子が生まれたのと同じ日に出産しましたが、子犬は女に対してしきりに吠えるので、妻は〇してほしい旨伝えますが、そのままにしておきました。ある日、妻(キツネ)が年米(年貢であると解される)を精米するために稲舂女(いなつきめ。精米などの作業をする人)におやつを出しに小屋に入って行くと、子犬が妻を追いかけたところ、妻は驚き、本来の姿である野干(やかん。きつねのこと)に戻ってしまいます。男は二人の間には子ができたのだから妻のことは忘れないので、これからも好きな時に来て寝るように伝えます。これが野干を岐都禰(来つ寝)とよぶ理由であるとします。そして、その子も岐都禰と名付け、これが狐直(きつねのあたい。姓)の祖になったとされます。狐直には美濃狐という子孫がおり、力が強く、道行く商人からの強取で生計を立てていました。

もう一つは美濃国の農夫の説話です。この農夫はある日雷神より頭に蛇をまいた男児を授かり、この男児は後に奈良の元興寺の道場法師という僧となり、鬼退治や田に水を引くなどします。農耕には水が不可欠でありますところ、この雷神、ヘビは農耕神を示唆します。この男児にも子孫がおり、美濃狐を調伏します。

ここで、農耕神と狐さんとの邂逅、紐帯が生じます。

ここでは、あくまでも邂逅し、紐帯が生じただけで、キツネ=農耕神となったわけじゃねー点に留意してくれ。

また、キツネさんは神秘的な動物と考えられており、しばしば超自然的な現象と結び付けられました。狐の嫁入りなどはその最たる例です。

かつては日本の至所で、怪火と呼ばれる炎が宙に浮いている現象が目撃されました。当時は夕刻から夜にかけて行われ、提灯をもって列をなして嫁入りがなされましたところ、この正体不明の怪火が狐が嫁入りをしていると考えられました。

また、キツネさんはその神秘的な能力の一つとして、未来を予見することができると信じられていました。

他方、『小右記』では斎王の宣託により、伊勢神宮の巫覡(ふげき。神と人を媒介する人)が狐は神の使いであると触れ回ったり、ある中納言の娘が病に臥せっている原因は、種々の霊、貴布禰明神(貴船神社のこと)、天狐であるという逸話が登場します。

さらに『中右記』では”富小路小屋”に住む老女が蛇、若しくは狐を祀ると称し、好色諸女が深く是を信じている、すなわち、愛法神としての信仰があったことが述べられます。また、『台記』という右大臣の日記には狐に神霊があり、火災予防にご利益がある旨記載されています。

神秘的な動物と捉えていたみたいだね。こうした事情が神使や眷属になる基礎になっているのかもしれないね。

中国からの影響

上記のキツネさんに対する観念には中国からもたらされた妖狐の概念が影響しています。すなわち、古代の中国ではキツネさんは人間に化けて人を惑わす、人と交接するといった妖怪のような妖狐、時間を経て仙人のような存在になる仙狐として伝承されていました。

キツネさんと水稲耕作との関係

祖霊信仰では山に降臨した祖霊が子孫を訪れるとされます。そして、山の神に仮託された祖霊も田に降りて、耕作を助けると考えられていました。キツネは山と人里を行き来するところ、右の行為態様が、山の神が田に降りてくる態様と類似していることから、両者が同視されるようになります。

また、キツネの尿は害獣を遠ざけると信じられ、田の周辺には狐を祀る祠が設けられることが多々あり、田の神とみなされる傾向がありました。

伏見稲荷での神奈備、龍蛇信仰

神道(ここでは一定の体系化がなされる以前のものを指す)の根幹は自然そのもの、若しくはその背後に擬制された神と、祖霊信仰であり、これら神、若しくは神たる祖霊が宿る客体(依代)を神奈備と呼び、山や森林などがこれに該当します。

伏見稲荷大社に於いては現在の御本殿の背後の稲荷山が神奈備山として信仰の対象となっていました。

五山送り火も祖霊信仰と仏教の盂蘭盆会が結びついたものだよ。

農耕、殊に水稲耕作には水が不可欠ですが、水に対する信仰は水神たる龍・蛇に対する信仰を惹起します。稲荷山にはたくさんの滝があり、今日でも、伏見稲荷のお札には蛇が描かれており、境内の神宝神社では両者が祀られています。

この龍蛇信仰から水稲耕作の神に対する信仰が生じ、後に、伏見稲荷大社では宇迦之御魂神が祀られるようになります。

キツネさんに対する理解、伏見稲荷での信仰、キツネさんに対する一般的な信仰の統合

- キツネさんとヘビの紐帯

- キツネさんと田の神

- 伏見稲荷での龍蛇信仰と宇迦之御魂神に対する信仰

これらが相互に架橋し、キツネさんと御祭神たる宇迦之御魂神との紐帯が生じたと考えられます。

荼枳尼天(ダキニ天)とキツネさん

ダキニ天とは密教の護法神であるところ、12世紀頃に宇迦之御魂神と習合します。

ダキニ天は陀吉尼などと表記され、インドの神様が仏教(密教)に取り入られ、変容した神様(仏)です。”天”なので、帝釈天などと同様に天部(仏法を護る神としてインドの神が仏教の取り入れられたもの)に属します。

インドでは、ダキーニーとは破壊と創造の神たるシヴァ神の化身たるマハーカーラ(日本では大黒天)の后であるカーリーの侍女(眷属)とされています。カーリーとは殺戮と破壊の神であり、ダキーニーは天空を駆け、人肉を貪る夜叉として描かれます。ジャッカルは風葬地を徘徊し、死体を貪る習性があり、ダキーニーと類似性があります。こうした事実から、ジャッカルはダキーニーの眷属とされます。

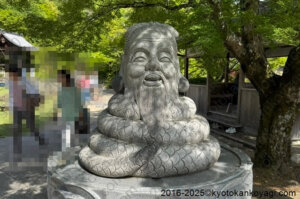

ところが、日本にはジャッカルはいなかったので、外見が類似した狐で代替され、ダキニ天は眷属たる狐に乗っている姿で描かれます。(ただし、両者は一体とされることもあります。)また、キツネさんとの関係から、ダキニ天は「貴狐天王」、「白晨狐王菩薩」などど評されることもあります。

ただし、キツネさんを媒介とせずに、何等かの理由でダキニ天と宇迦之御魂神と習合し、ダキニ天がキツネさんに乗っていたので、キツネさんが眷属(神道的な観点からは神使)と解する余地もあんべ。

ダキニ天と宇迦之御魂神との習合

ぎゃあああああああ!!!!!

先述したキツネさんと宇迦之御魂神との紐帯が端緒となり、穀物神、蛇神とされる宇賀神を介してダキニ天と宇迦之御魂神と習合します。

まー、こんな風に宇迦之御魂神、ダキニ天、宇賀神と習合したと考えることができんだけど、最初に行ったように証明はできねー。なんつーの?人間は必ずしも合理性や論理則に従って思考するわけじゃねーからな。スゲーわりーけど。

『稲荷流記』の記述

さて、上記のような過程を経たかはわかりませんが、東寺には空海の弟子によって記されたとされる『稲荷流記』があり、そこにはキツネさんと伏見稲荷に関する逸話が記載されています。これによると、船岡山に全身が銀の針のような白狐の老夫婦が住んでおり、平生から世の役に立ちたいと考えていました。そこで、五匹の子狐とともに、伏見稲荷に参じ、狐の身では右の願いを達せないので、眷属となって稲荷大神の御神意の下に叶えたい旨、稲荷大神に請願します。すると、稲荷大神は宣託をもってその意に応え、爾来、狐の一家は稲荷山に住み、夫はオススキ、妻はアコマチという名を授かりました。

キツネさんが咥えているもの

稲穂

宇迦之御魂大神、すなわち稲作の神様の神使/眷属ですので、稲穂を咥えています。

宝珠

宝珠は宇迦之御魂大神がもたらす豊穣を意味します。

鍵

この鍵を持つことで、宇迦之御魂大神に助けていただけます。また、米の蔵のカギを意味するともいわれます。

巻物

巻物には叡智が記載されています。

伏見稲荷大社について

伏見稲荷大社へのアクセス

JR 奈良線

稲荷駅の目の前。普通のみ停車

京阪

伏見稲荷駅から徒歩約5分。朝の急行、準急、普通のみ停車

参考文献

以下、本投稿を作成するにあたり参考にした文献等、主要なものを列挙しますので、ご興味に応じて参照していただければ幸いです。

- 山折哲雄/編(1999)『稲荷信仰事典』戎光祥出版

- 三好和義(2003)『伏見稲荷大社』淡交社

- 中村陽/監修(2009)『稲荷大神』戎光祥出版

- 大森恵子(2011)『稲荷信仰の世界 稲荷祭と神仏習合』慶友社

- 本多健一 (2015)『京都の神社と祭』中央公論社

- 中村 禎里(2017)『狐の日本史 古代・中世びとの祈りと呪術』戎光祥出版

- 井上満郎(2018)『お稲荷さんの正体 稲荷信仰と日本人』洋泉社

- 羽田守快 (2020)『荼枳尼天の秘密』