この記事の構成

- 1ページ目 概説、みどころ(銀閣、内部、銀沙灘、向月台、東求堂、五山送り火など)

- 2ページ目 みどころ(上下段庭園など)

- 3ページ目 銀閣寺の歴史、四季など

このページのもくじはこの下にあります。

概説

本稿では銀閣寺の内部の構造や銀箔の謎(有無)などのみどころや歴史なつき詳細に解説申し上げます。合掌

銀閣寺とは東山にある相国寺の境外塔頭寺院で、正式には東山慈照寺(とうざんじしょうじ)という臨済宗の寺院です。開基は足利義政、開山は夢窓疎石です。足利義政により造営された東山山荘(東山殿)という山荘でしたが、義政没後は、義政の法号(慈照院)にちなみ、慈照寺という臨済宗の寺院になりました。東山文化を代表する建物と庭園があります。1994年(平成26年)にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。

また、銀閣寺全体は西芳寺庭園を模範とし、以下の対比があります。

| 西芳寺 | 銀閣寺 | |

| 山頂の亭 | 縮遠亭(現存せず) | 超然亭(現存せず) |

| 禅堂 | 指東庵 | 西指庵(現存せず) |

| 仏殿 | 西来堂 | 東求堂 |

| 舎利殿 | 瑠璃殿(現存せず) | 観音殿 |

| 池辺の亭 | 湘南亭 | 釣秋亭(現存せず) |

みどころ1 観音殿 a.k.a. 銀閣(国宝)

観音殿

西芳寺の瑠璃殿に対比されています。

所謂、「銀閣寺」です。正式には観音殿といいます。金閣寺は実際に金箔で装飾が施されていますが、銀閣寺には銀箔で装飾された痕跡はありません(近年の調査で判明)。もともと銀箔を貼る予定だったが予算不足で叶わなかった、銀箔が貼ってあったが剥がれてしまった、外壁の漆に日光が反射して光って見えたから、夜間に月光に照らされると銀色に見えるからなど、いろいろ言われていますが、実際は、外壁には黒漆が塗られていました。「銀閣」と呼ばれるようになったのは、金閣に比してのことで、江戸時代になってからの様です。

簡単にいうと、銀を張る予定も張ってあったこともねー。単に金閣との対比で「銀閣」って呼ばれてるだけだ。八坂神社の近くの大雲院にある祇園閣が「銅閣」って呼ばれるのと一緒だ。

今日残る様々な建造物の総称としての銀閣寺は創建者足利義政の山荘たる東山殿が端緒になっています。この中で、観音殿は東山殿造営当時の建物の一つであり、西芳寺の瑠璃殿、並びに金閣寺の舎利殿を模して二層構造の楼閣建築になっています。1489年に建造開始以降、滅失しておらず、中世の趣が現存しており、国宝に指定されています。

尚、義政公は銀閣の完成を見ることはできなかったよ

金閣寺も西芳寺瑠璃殿を範としてんだけど、さらに攻めてて、三層構造になってんのよ。金閣寺も昭和の火災で焼損しなければ、中世の遺構として、双璧をなしていた筈なんだけどな。

雪の日は格別です。

みどころ2 銀閣寺内部の様子

初層

一階部分を「心空殿」と言い、地蔵菩薩坐像とその背後に鎮座する千体地蔵菩薩立像が安置され、六畳一間の畳の間と広縁(縁側)と落縁(一段低い位置にある縁側のこと)からなる住宅風の構造になっています。

上層

二階部分は「潮音閣」と呼ばれ、内部は16畳ほどで、東西には腰掛が付属します。観音菩薩坐像が東向き(山がある方角)を向き、岩を模した木の中に鎮座しています。観音菩薩坐像は室町時代のもので創建当時のものですが、台座、岩を模した木は後年のものです。

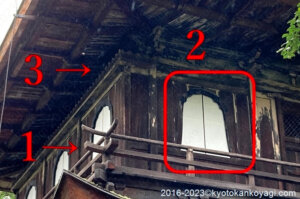

禅宗様式ですが、縁高欄(てすりのようなもの。写真内1)や天井は和洋になっています。花唐窓(写真内2)の上には懸魚(げぎょ)を逆さにして並べたような「如意頭飾り(如意頭紋)」(写真内3と右の拡大写真)があります。中には観音菩薩座像が安置されています。

懸魚っつーのはよー、社寺の屋根についてるコレのことで、水に関係があるお魚さんを介して火災を防ぐおまじないをかましてんのよ。オレにはプラナリアにしか見えねーけどな。

屋根は金閣寺と同様の杮葺きになっているため定期的に葺き替え工事が行われていおり、直近では2008~2010年に行われました。

この観音堂ですが、銀閣寺の敷地のあらゆる場所から見えるように設計されています。

現在は屋根の上に鳳凰が乗っていますが、以前は擬宝珠(お神輿の屋根の上に載っている玉ねぎのような形のもの)が乗っていました。

みどころ3 銀沙灘(ぎんしゃだん)

現在は観音殿の前にありますが、以前は方丈のすぐ前にあったようです。後述いたします、向月台は現在の位置にあったようです。白川砂という石英を多く含む光を反射しやすい砂でできており、月明かりを反射させて観音殿を照らすためにあると言われています。枯山水庭園の砂は明り取りとしての役目もありますので、あながち的外れではないかと思います。向月台と比較すると低くみえますが、4~50センチくらいの高さがあります。

創建当初からあったものじゃねーけど、少なくとも江戸時代後半くらいにはあったみてーだ。『築山庭造伝』(1735)には載ってねーけど、『都名所図会』(1780)には載ってて、『都林泉名勝図絵』(1799)では後述するプリン同様、ほぼ現在と同じ位置にあるぜ。

方丈に至る廊下のような所にあります。花頭窓には障子がついていて、まどの大きさを変えることができます。これにより、さまざまなフレームを介して庭をみることが出来るようになっています。

まー、それより大事なのは花壇よ。牡丹は水はけがよくねーと咲かねーんだけど、銀閣寺では土を盛り上げてこれを可能にしてて、これも位置は変わってはいるものの、室町時代からずーっとあんのよ。

みどころ4 向月台

観音殿の前にあるプリンのような形の砂のことです。上に座って月が昇るのを待つためにあるなどどいわれますが、こちらもよくわかっていません。高さは約180センチと、人間の身長と同じくらいあります。ゲリラ豪雨がきても形が崩れないそうです。

みどころ5 東求堂(国宝)

西芳寺の西来堂と対比されています。

1485/1486年に建造された観音殿同様、東山山荘時代の建物です。春と秋の特別公開時にしか拝観できません。また。内部の写真撮影はできません。

元来は足利義政公持仏堂として、阿弥陀如来像を祀っていました(現在も祀ってあります)。扁額に「東求堂」とありますが、東求堂とは「東方人は念仏して西方浄土に生まれんことを求む、西方の人、念仏して何れの国に生まれんことを求むや」という禅宗の説法に由来します。扁額は義政公直筆のものでしたが、現在懸けられているものは1767年製の複製品です。内部には阿弥陀三尊像と義政公の座像があります。

堂内には同仁斎という部屋があります。「同仁斎」とは、唐の詩人韓愈の、聖人は一視して同仁(一視同仁)との言葉に基づきます。この言葉は分け隔てなく誰にも平等に接するという意味です。

〇のところに扁額があるよ。

同仁斎は義政の茶室で、四畳半茶室の原型と言われています。違棚と書院(机)は最古のものです。違棚には当時と同じように唐物が飾られていました。ここで義政が客人をもてなすなど、先述の会所として機能しました。

みどころ6 五山送り火 大文字

銀閣寺には「大文字の解(げ)」という墨蹟があり、これには五山送り火の由来が解説されています。これによると、五山送り火の大文字は1489年に足利義政公が息子の義尚公(よしひさ)の菩提を弔うために創始されたとあります。義政公は翌1490年に没しますので、一回だけ送り火で弔って、以降は慈照寺が引き継ぎました。