この記事の構成

- 1ページ 2025年最新情報、概説、三日間のうちいつ行くべきか、みどころ総論、専門用語解説(蘇民将来子孫也、急急如律令)アクセス

- 2ページ 楽しみ方とみどころ概説(御旅所参拝、会所飾り、授与品、御朱印)鯉山、八幡山

- 3ページ 黒主山、役行者山

- 4ページ 鷹山、浄妙山、橋弁慶山、鈴鹿山

- 5ページ 北観音山、南観音山、四条大船鉾

- 6ページ 鉾搭乗、祇園囃子、屏風祭

- 7ページ あばれ観音、お買い物セールなど

- 8ページ 2024年突撃レポート

- 9ページ 2023年突撃レポート

- 10ページ 2022、21年突撃レポート

このページのもくじはこの下にあります。

熱中症対策

2025年7月現在、日中は40度近くまで気温が上がっています。

2025年は今まで経験したことのねー暑さだ。なんつーか己の生命・身体に対する切迫した危険を感じるぜ。

今日(7/20)なんかオメ、ビデオ撮ってたら「アイホン冷やしてください」っつー表示がでて、挙句の果てに撮影中に落ちたからな。

以下、重要な点を箇条書きで列記しますので参考になさってください。

- 麻やシアサッカーの衣類が望ましい。

- 日焼けどめ、帽子は必須。

- 扇風機、扇子、涼しくなるスカーフのようなもの、携帯式扇風機など、冷却するデバイスも必須。忘れた場合、京都駅前や四条河原町などの家電量販店、ペンギンの店などで必ず購入すること。

- 水分はリッター単位で補給のこと(自販機やコンビニを利用されたい)。

- 自販機の水は売り切れていることが多い

- 虫よけ、かゆみ止めは必須。忘れた場合、四条通にあるドラッグストアで必ず両者を購入すること。

- 飲食店などを利用し、積極的に体温を下げるよう努めること。

- 体調に異常を感じた場合、とりあえずエアコンが効いている四条烏丸から四条河原町間の地下道などに逃げ込むこと。

2025年最新情報

7月23日 宵山

宵山も残すところあとわずかとなりました。今年は平日にもかかわらず例年以上の混雑でした。明日の巡行も相当の混雑が見込まれます。

現在、朝夕は涼しく感じられるかもしれませんが、日中の気温は40℃近くまで上がります。明日の巡行をご覧になる方はご体調にご留意ください。不調を感じられました場合、速やかに退避なさってください。四条通の地下が涼しくなっていますが、時間によっては降りられないこともありますのでお気を付けください。尚、四条河原町には例年救急車が待機しています。

また、7時くらいから日差しが強くなりますので、日焼け対策も万全を期してください。

見逃してもまた来年くりゃいいべ。健康が第一よ。

神輿渡御は夕刻からですが、今年は同時間帯でも引き続き暑さが残りますので、ご注意ください。何年か前に、暑さのためか、久世駒形稚児は御旅所からタクシーで移動していましたところ、今年も同様の措置が取られる可能性がありますので、この点もご留意ください。

取り急ぎご報告まで

7月22日 宵々山

屏風祭は後祭の方が多く開催されています。

新町通を三条からガーッて下がるといいよ。

駒形提灯が消えた後はスーパーしっぽりしています。明日は日和神楽やあばれ観音が控えていますので、ご覧のような状態になるのはあばれ観音終了後となります。

あばれ観音はよー、大船鉾の日和神楽がここを通って帰ってからしばらくすると始まんのよ。11時くれえかな。ここんとこ、夜は涼しいんだけど、あばれ観音は人が集まるからオニのように暑くなるから気を付けてくれ。上のビデオのサムネの辺りで観音さんがエグい角度になるぜ。(多分反対側でもエグいことになってるはず)

なぜかみんな楽しそうなので幸せになれます。

尚、夜の御旅所で神輿を参拝できるのは明晩が最後となりますので参拝なさるとよいでしょう。

空が切ねー感じになってるから目に焼き付けておいてくれ。あと、鷹山は今年は真松の位置が低いからトリさんがよく見えるぜ。

7月21日 宵々々山

三連休の最終日ですが、例年に比べ混雑している印象です。これに伴い、路上、会所内などで人との距離が近くなっておりますところ、気温が例年よりも高いため、かなり暑く感じます。熱中症対策には十分にご留意ください。

なんかよー、19時過ぎてもスゲーあちーのよ。今年は。

鷹山では今年も宝蔵寺の御朱印が入手可能です。初穂料1,000円。他にはわんこバッグ2,000円やわんこおみくじ、わんこ手ぬぐいも入手可能です。

根付は確認できなかったけど、この手ぬぐいは買いだべ。

他、今年から頒布されているくじ取り式の結果を番付表のように記載した手ぬぐい(1,500円)も購入可能なようです。(現物は確認できず)

縄で作ったエビも売ってました。

八幡山で売ってたから前祭で買い逃した人は購入してね。

橋弁慶山では今年も力縄の授与があります。

屏風祭は例年と同様に開催されています。八幡山所有の円山応挙の「光琳百花図屏風」が公開されています。

尚、八幡山会所では今年も久世駒形稚児と勅版(おそらく)が描いてある屏風が公開されています。

取り急ぎご連絡まで。

7月20日

本日、南観音山、北観音山、鷹山で曳初めがありました。鷹山は真柱が欠損したため、真松の位置が少し低くなっています。

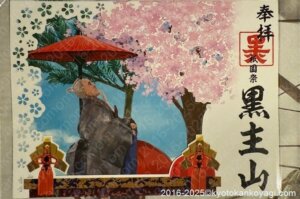

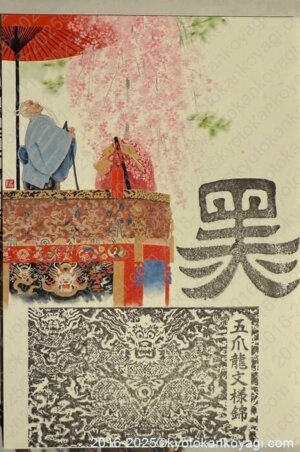

黒主山では切り絵の御朱印が入手可能です。初穂料1,000円です。

絵はがきを戴けましたが、数が少なかったので、明日以降の入手可能性は不明です。スタンプの御朱印は写真の黒の字と龍のものでした。

黒主山の授与品はシャレオツで高名だから、早めに入手してね。今日の16:00頃の時点で、黒主山の全体が描かれた手ぬぐいは売り切れてたよ。粽は毎年たくさんある印象だね。あとエコバッグ(1,500円)がよさげ。

今年も役行者山の入口で茅の輪くぐりが可能です。今回を逃しますと、31日の疫神社夏越祭しか機会は御座居ません。

7月19日

南観音山の山建ての様子です。

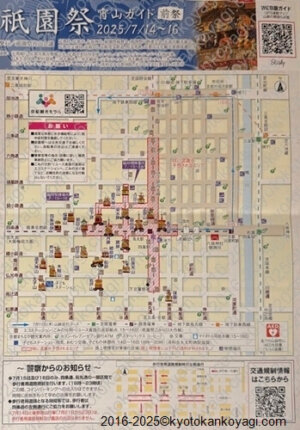

今年の宵山マップはいずれもビカビカの紙なので、書き込み等したい方はサインペンのようなものごご持参いただくとよいでしょう。

6月

八坂神社境内、その他の場所で2025年の祇園祭のポスターが掲示されています。日程は例年通りです。

後祭宵山とは

宵山は元来、祭礼の準備段階を指します。いつ始まったのかは明確ではありませんが、文献上登場するのは18世紀になってからです。

現在では、宵山とは、厳密には一般には前夜祭を、祇園祭に於いては前祭、並びに後祭の前日、夕刻から夜10時くらいにおこなわれる、祇園祭に関する様々な神賑行事を指します。宵山の前日を宵々山、その前日を宵々々山などと呼びます。

「後の祭」の語源とした引用されることもありますが、おそらく真実性は担保されておらず、かつ、失当と解されます。

なんでかっつーとよー、前祭だと思って行ったら後祭(山鉾が無くて華に欠けてみにいっても意味がない)だったからとか言われんだけどよー、そもそも祇園祭は昔は祇園会って呼ばれて、しかも還幸祭(後祭、山鉾巡行の後、御祭神が御旅所から御本殿に戻られる行事)がメインで将軍やら貴族なんかは神輿が帰るとこを見学してたのよ。それに後祭っつーのはしっぽりしててスゲーいい塩梅なのよ。だから「意味がねー」とかいう表現はどう考えても失当だべ、ほんとによー。祇園祭に限らず、こういうnaive(無知みたいな意味)な話が多いから注意してくれ。兎に角、本稿熟読の上、実際に乱入の上、確認してくれ。

尚、祇園祭については以下をご参照下さい。

みどころ総論

- 御旅所で御祭神を参拝

- 会所飾りを楽しむ

- 御神体を間近で参拝

- 粽、手ぬぐいなどの授与品を購入する

- 御朱印を集める

- ほぼ完全装備の鉾に載せてもらう

- 祇園囃子を楽しむ

- 屏風祭を楽しむ

- あばれ観音

- セールその他の行事

本投稿では後祭の宵山についてご紹介します。後祭の山鉾巡行は7月24日です。宵山は21日から23日の夕刻からそれぞれはじまります。厳密には21日が宵々々山、22日が宵々山、23日が宵山ですが、本投稿では一括して宵山と表記します。

以下、後祭の需要な点をまとめま~す。

- 前祭のような喧しさはなく、しっぽりしている。

- 広義の宵山は7月21日から23日の夕方から開始。

- 狭義の宵山は7月23日の夕刻から深夜まで。

- 人の交通規制はない。

- 一番混むのは23日夕刻以降であるが、前祭のような混雑はない。

- 粽などの授与品や御朱印は早めにすますとよい。昼間に済ませておくのが無難。

- 屋台は後祭にはない。

- 宵山へのアクセスは鉄道の利用が推奨される。

- 所要時間は2時間程度みておくとよい。2023年は混雑しているので、時間には十分に余裕を見ておくこと。

以下、詳しく知りたい人のために祇園祭を理解する上で必須の各論を列挙するから攻めてみてくれ、old sport!

尚、祇園祭の総論や日程等は以下のリンク先をご参照ください。

専門用語解説

概説

祇園祭では、「蘇民将来子孫也」、「急急如律令」をいう文言を目にします。宵山では粽など授与品に記載されています。本項ではこれらにつき解説します。

『三国相伝陰陽?轄??内伝金烏玉兎集』の逸話

祇園祭でこれらの文言は『三国相伝陰陽?轄??内伝金烏玉兎集』という占術の専門書にある、牛頭天王の逸話に基づきます。

祇園社(明治時代までの八坂神社の名称)の御祭神たる牛頭天王は后がいなかったため、沙羯羅竜王の娘、頗梨采女を娶りるため、竜宮に向かいます。道中、泊まるところがなかったので、裕福な巨旦将来という人に一夜の宿を求めますが、断られます。その後、巨旦将来の奴隷だった女性に会います。彼女は巨旦将来の兄の蘇民将来というの所に行けば助けてくれる旨告げます。

牛頭天王が蘇民将来の元を訪れると、将来は貧しいながらも牛頭天王をもてなします。

その後、牛頭天王は頗梨采女を娶り、帰り道に巨旦将来を一族もろとも滅ぼしますが、この時、城内にかつて自分を助けてくれた巨旦将来の奴隷のことを思い出します。この時、牛頭天王は邪気を払う桃ノ木の木簡に”急急如律令”と書き、彼女のたもとに入れ、助けました。

蘇民将来子孫也

蘇民将来子孫也とは先ほどの蘇民将来子孫であるという意味で、牛頭天王の御神威により疫病から逃れることができることを意味します。

急急如律令

”急急如律令”とは陰陽師などが用いる霊符(お札)に記載されている文言であり、「勅令を遅滞なく実行せよ」という意味です。ここから、「霊符に記載された内容が速やかに現実化されるように」、という意味に発展します。

三日間のうちどれにいくべきか

昼か夜か

空いている時間に粽などをお求めになる場合、まだ「宵」ではありませんが、昼間に行くのがおすすめです。夜ほど混雑していませんし、明るいところで山鉾をじっくりみることもできます。ただし、昼間ですので宵山の風情とは程遠いものです。おすすめは昼間のうちに授与品や御朱印などの用事を済ませ、いったんホテルに戻り身軽になってから宵山に行かれるとよいでしょう。ただし、昼間はとても暑いので、帽子、水分など、暑さ対策は十分にする必要があります。平生からご利用になっているものをお忘れなく。

日中は気温が体温だからな。忘れたらこっちでかならず買えよ。

昼と夜、二回いくといいよ。

役行者山護摩焚供養 7月23日 14:00くらい~ 於 役行者山会所前

昼間のおすすめ行事として、役行者山の護摩焚供養があります。聖護院の山伏が六角堂を出発し、観音山などを経由して、役行者山の会所前で護摩焚供養を行います。

縄についている御幣はお守りになります。

絶対に奪い合いはするなよ。

夕方くらくなる前がおすすめ

後祭の時分は、先祭の頃と比べ、夕方の空の色が切ない色合いです。

なんかよー、せつねーのよ。

歩行者天国と各種交通規制

後祭では、山鉾周辺が車両進入禁止になりますが、前祭の時のように、四条通が歩行者天国になるといったことはありません。また歩行者の進行方向に対する規制もありません。

思うさま自由に移動できるぜ

宵山へのアクセス

宵山当日などは混雑しますので、鉄道の利用を推奨します。市バスはルート変更などがおこなわれますので、宵山当日の利用は推奨しません。

利用できる鉄道は、阪急烏丸駅、京都市営地下鉄四条駅、京阪四条河原町駅です。

尚、祇園祭期間中(特に宵山)には例年、必ず交通規制が敷かれ、バスのルート変更が行われます。鉄道での移動をおすすめします。