この記事の構成

- 1ページ 2025年最新情報、概説、三日間のうちいつ行くべきか、みどころ総論、専門用語解説(蘇民将来子孫也、急急如律令)アクセス

- 2ページ 楽しみ方とみどころ概説(御旅所参拝、会所飾り、授与品、御朱印)鯉山、八幡山

- 3ページ 黒主山、役行者山

- 4ページ 鷹山、浄妙山、橋弁慶山、鈴鹿山

- 5ページ 北観音山、南観音山、四条大船鉾

- 6ページ 鉾搭乗、祇園囃子、屏風祭

- 7ページ あばれ観音、お買い物セールなど

- 8ページ 2024年突撃レポート

- 9ページ 2023年突撃レポート

- 10ページ 2022、21年突撃レポート

このページのもくじはこの下にあります。

みどころ1 御旅所で御祭神を参拝

前祭とは異なり、後祭の間は八坂神社の御祭神は四条寺町の御旅所に滞在されており、参拝・献灯することができます。写真の様に三基の神輿が滞輦した左右にお社があり、素戔嗚尊、櫛稲田姫命の御神霊が右側、八柱の御子神の御神霊が左側に祀られています。また、期間中は御旅所で祇園囃子の奉納があります。

祇園祭の本義は疫病退散だ。あと愛もわすれんなよ。

みどころ2 会所飾りと粽・手ぬぐいなど授与品、御朱印などをいただく

概説

それぞれの山鉾には会所と呼ばれる建物があります。会所内では、御神体を参拝したり、会所飾りと呼ばれる、山鉾の懸装品を拝見したりできます。また、会所、若しくは会所付近のテント内で、粽、手ぬぐいなどのなどの授与品や御朱印をいただくことができます。

会所での授与品頒布の期日

| 後祭 | |||

| 20~23日 | 大船鉾 | 10:00~22:00 | 20日のみ19:00~ |

| 役行者山 | 9:00~21:00 | 20日のみ10:00~ | |

| 黒主山 | 10:00~20:00 | ||

| 21~23日 | 南観音山 | 12:00~21:00 | |

| 橋弁慶山 | 9:00~22:30 | 21日のみ13:00~ | |

| 鯉山 | 10:00~21:00 | ||

| 浄妙山 | 10:00~21:00 | 21日のみ11:00~ | |

| 鈴鹿山 | 12:00~22:00 | 21日のみ14:00~ | |

| 八幡山 | 9:00~23:00 | 21日のみ13:00~ | |

| 鷹山 | 10:00~21:00 | ||

| なし | 北観音山 | なし | |

各日とも、開いてる時間は区々だから、行く前に必ず山鉾連合会のサイトで確認してね。

各山鉾のご利益

| 役行者山 | 安産、交通安全、肩こり |

| 黒主山 | 泥棒除け、 |

| 鯉山 | 立身出世、家内安全 |

| 八幡山 | 子供の健康、夜泣き封じ、夫婦和合 |

| 四条町大船鉾 | 安産、勝運 |

| 浄妙山 | 勝運 |

| 橋弁慶山 | 健康 |

| 鈴鹿山 | 雷除け、安産、泥棒除け |

会所飾りは北観音山のみ非公開

授与品

宵山(前述のように一部の山鉾では鉾建ての日から)では、各山鉾では粽、手ぬぐいなどの授与品を入手することができます。おおよそ1000円?です。

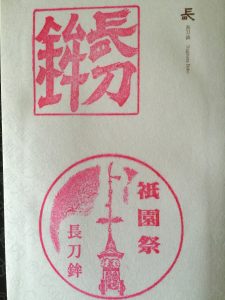

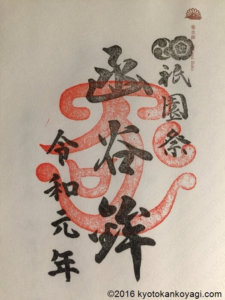

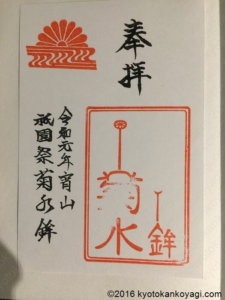

御朱印

宵山では期間限定の御朱印が授与されます。

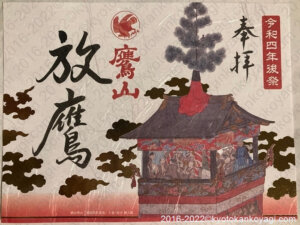

鷹山は令和に入ってから、書置きの特別版の御朱印があります。

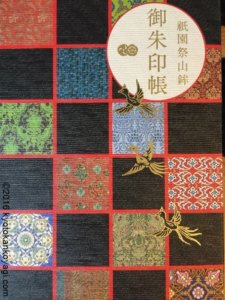

専用の御朱印帖もあります。各山鉾や市内の書店などで購入できます。宵山が始まる夕刻からは混雑しますので、なるべく昼間の内に集めておくことが肝要かと思います。ちなみに、私は宵山が前後に分かれる前に一日ですべての御朱印を集めました。現在は二回に分かれていますので、余裕をもって集められると思います。

社員をご覧いただければお分かりかと思いますが、各ページの右上に山鉾の名前が記載されています。このように各山鉾のページが決まっているので、もらい逃すことはありません。

以下、注意事項で~す。

ご自身で捺印される場合、祇園祭専用の御朱印帳をお持ちの方は、押す場所を間違えないようにしましょう。

しっかりと捺印しましょう。

それでは以下、各山鉾につき概観します。

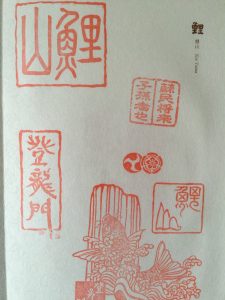

鯉山

黄河上流にあるといわれる、竜門を登り切った鯉は龍になるという中国の言い伝えに基づく、鯉が御神体になっています。この故事がよくご存じの登龍門の語源です。このことから立身出世のご利益があるといわれます。

鯉のコイちゃんが昇ってる滝は龍門爆っていうんだけど、所謂枯山水庭園とのからみでもとりわけ重要なのよ。詳細は以下のリンクを参照してくれ。

この御神体は左甚五郎作と伝えられ、水しぶきも彫刻されていて迫力があります。

鯉山で一番のみどころと言えば、やはり胴懸です。これはもともと一枚のタペストリーだったものを9枚にノミで分断したものです。

もともとは伊達政宗の使節団がローマ法王に謁見した際に贈られたものを、買い受けたものだと伝えられます。

このタペストリーは1575年から1620年の間に現在のベルギーの首都、ブリュッセルで製造されたもの5枚の連作の一枚です。残りの3枚はそれぞれ、大津の大津祭と祇園祭の懸装品、長浜曳山祭の懸装品、金沢前田育徳会という加賀前田家の所蔵品を管理する団体、に現存しています。最後の一枚は東京の芝にある増上寺が所蔵していましたが、明治時代に焼失しています。

このタペストリーはホメロスの叙事詩、『イーリアス』に取材しています。祇園祭とはぜんぜん関係ありませんが、鯉山を飾っています。

山鉾には祇園祭の歴史で申し上げましたように、悪霊を集めるという役目と同時に、入洛してきた神様を楽しませるという役割もあります。このため、各山鉾は綺麗にかざりたてられているわけです。

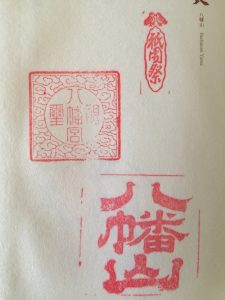

八幡山

山の上に八幡山を勧進しています。御神体は応神天皇で、お社の中には騎馬像が安置されています。

鳥居の上にとまる鳩は左甚五郎作と伝えられています。左がレプリカです。

2025年は位置が逆になっています。

実際の巡行ではレプリカが使用されています。

これらの彫金は江戸時代のもので、左甚五郎の鳩とならぶ見どころです。

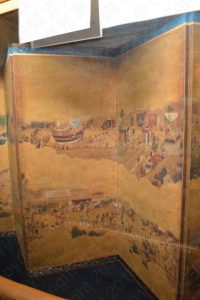

この屏風絵は、海北友雪(かいほうゆうせつ)作の「祇園祭礼図屏風」という作品で、デジタル復元されたものです。この屏風には浄妙山などが確認できますので、後祭の様子を描いたものと思われます。祇園祭の屏風絵は多々ありますが、ほとんどのものは前祭を描いたもので、後祭のものはあまり多くありません。この点から貴重なものだと思うのですが、みなさんあまり気に留めていらっしゃらないようすでしたので、ご紹介します。なお、鷹山も巡行しています。

さきほどご紹介した屏風祭は主に八幡山周辺で行われます。ひとまとめにしてご覧になるとよいでしょう。宵山の神髄といった風情です。