この記事の構成

- 1ページ 概説、宇迦之御魂神・荼枳尼天・狐さん、伏見稲荷大社の稲荷五柱、祖霊信仰と神奈備・龍蛇信仰、祖霊信仰・霊穀信仰、稲荷大神とキツネさん

- 2ページ 荼枳尼天とキツネさん、伏見稲荷大社と東寺、宇迦之御魂神と荼枳尼天との習合、キツネさん、お稲荷さんのご利益、参考文献

このページのもくじはこの下にあります。

荼枳尼天(ダキニ天)とキツネさん

ダキニ天は荼枳尼天や陀吉尼などと表記され、インドの神様が仏教(密教)に取り入られ、変容した神様(仏)です。”天”なので、帝釈天などと同様に天部(仏法を護る神としてインドの神が仏教の取り入れられたもの)に属します。

神祇と仏は形式的には峻別できんだけど、実際の運用では区別してねーと解されるので、仏も神と記述するぜ。殊に口語では区別してねーべ。

胎蔵界曼荼羅では外金剛院に閻魔天の眷属として、人の手や脚を食べている姿で描かれます。

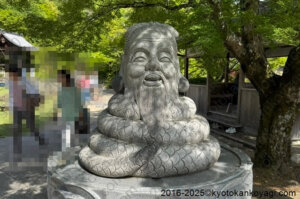

インドでは、ダキーニーとは破壊と創造の神たるシヴァ神の化身たるマハーカーラ(日本では大黒天)の后であるカーリーの侍女(眷属)とされています。カーリーとは殺戮と破壊の神であり、ダキーニーは天空を駆け、人肉を貪る夜叉として描かれます。他方、ジャッカルは風葬地を徘徊し、死体を貪っていたことから、両者の間に紐帯が生じます。ジャッカルは「射干」と表記されていましたが、「野干」と変容しますが、野干(ジャッカル)は日本に存在しなかったため、容貌が似ている狐と解されるようになります。これらの事実から、ダキニ天と狐との紐帯が生じ、ダキニ天は眷属たる狐に乗っている姿で描かれます。(ただし、両者は一体とされることもあります。)また、キツネさんとの関係から、ダキニ天は「貴狐天王」、「白晨狐王菩薩」などど評されることもあります。

おそらく、キツネさんが端緒となり、稲荷信仰との混淆が生じたと解することができます。ただし、厳密なことは不明です。混淆が生じたのはキツネさんやご利益などが総合考量された結果と考えられます。

また、ダキーニーは死体を食べる夜叉だったところ、大日如来により、善神へと転じます。『大日経疏』という『大日経』の注釈書では、毘盧遮那仏の化身たる大黒天に飲み込まれます。ダキーニーは他に食べるものがない故人を食べる旨弁解すると、半年前に人の死期を知る術を授けるので以降、死体のみ食べるように諭します。この時授けたのが「キリカク」という真言とされています。

ダン キリカク ソワカ という真言がよく唱えられるね。

ただし、キツネさんを媒介とせずに、何等かの理由でダキニ天と宇迦之御魂神と習合し、ダキニ天がキツネさんに乗っていたので、キツネさんが眷属(神道的な観点からは神使)と解する余地もあんべ。

この宇迦之御魂神・ダキニ天・キツネさんの紐帯は論理則とかでは説明できねーのよ。

ダキニ天と宇迦之御魂神との習合

先述の通り、キツネさんが端緒となり、宇迦之御魂神と習合します。この過程で重要な役割を果たしたと解されるのが宇賀神です。

ぎゃあああああああ!!!!!

宇賀神とは、穀物神、または蛇神と目され、宇迦之御魂神との関連性が示唆される神様で、福徳、財を成すご利益があるとされます。この神様が天台宗に取り入れられ、同じく福徳神たる弁財天と習合し、宇賀弁財天となります。

ダキニ天は先述の通り、夜叉から護法神へと至りますが、宇迦之御魂神と習合するに際し、弁財天の容貌が取り入れられており、概ね狐さんにのった女神として描かれます。

さらに、ダキニ天は弁財天と聖天と集合し、三天和合尊となります。この三天和合尊は中央はダキニ天、右側が聖天、左側が弁在天の三面十二臂であらわされるようになります。

現在、東寺には、伏見稲荷大社に存在した愛染寺のご本尊だったとされる三天和合尊が描かれた画軸があります。

その後、大黒天や毘沙門天と結びつき、ダキニ天の化身たる刀八毘沙門天へと昇華されます。

なんつーの?密教の影響下、死期を予見するとか、いろんな要素が混じって自在な通力が付与されて、てんこ盛りなことになってんのよ。

伏見稲荷大社と東寺

ダキニ天とは密教の護法神であるところ、ダキニ天と宇迦之御魂神との習合の端緒は伏見稲荷大社と東寺との紐帯にあります。

827年に淳和天皇の体調がすぐれないことから、原因を占うと、東寺の塔を造営するときの木材を稲荷山から切り出したことによる祟りだと判明し、伏見稲荷大社は従五位下を賜ります。この年以降、伏見稲荷大社は東寺の鎮守社となります。

東寺に伝わる『稲荷大明神流記』では、以下の逸話が語られます。

弘法大師が和歌山で神の化身たる老翁に出会う。弘法大師は東寺で密教を興し、国家を鎮護に尽くす旨伝え、その折は是非東寺に来ていただきたい旨伝える。823年、東寺が弘法大師に下賜されると、老翁は稲を背負い、二人の婦人と二人の子供と共に東寺を訪れ、南門で再開を果たす。この時、弘法大師は東寺造営のための材木を切り出す山を定め、神に鎮座していただいた。これが現在の伏見稲荷大社である。

この逸話は事実ではないとされますが、伏見稲荷大社と東寺との関係を東寺側から説明したものとされています。稲荷祭では、伏見稲荷大社のお神輿が東寺近くの御旅所に滞輦し、還幸に際し東寺に立ち寄り仏事が行われますところ、御旅所がかつてあった場所は老翁一行が滞在した場所、仏事は弘法大師と老翁の再会の場面の再現とされています。

また、同記には伏見稲荷大社の祠官であった荷田氏の祖先の龍頭太という人が稲荷山の麓にすんでいたところ、稲荷山で修行中であった弘法大師に出会い、自分は山の神であるが、仏法を授けてくれれば、東寺を永劫に守る旨伝え、この時、弘法大師は龍頭太の尊顔を写してお面とし、ご神体として祀ると、収穫が絶えることがなくなったという逸話も収録されています。

この逸話は稲荷山の龍蛇信仰の存在を補強していると考えられるね。

キツネさん

キツネさんの種類

- 白狐・・・稲荷神社の神使たるキツネさんは概ね該当。他にも安倍晴明の母も白狐であるとする逸話がある。

- 天狐・・・密教の荼枳尼天や神仏習合の修験道から生まれた天狗に対する信仰と稲荷信仰の混淆から生じた信仰。飯綱権現や秋葉大権現など。

- 空狐・・・神通力を有するキツネさん。巫女などに使役されるが、固有の意思を持つ。空を飛べる。

- 気狐・・・空狐の半分程度の霊力を持つ修行中のキツネさん。

- 野狐・・・人をだましたり、憑りついたりする。

伏見稲荷大社のキツネさんは上記のうち白狐(びゃっこ)に相当し、稲荷大神の神の意志を伝える神使若しくは眷属とされます。

神使と眷属はそれぞれ上記のような意味です。例えば、奈良公園にいるシカさんは春日大社の神使です。

- 神使・・・神道い於いて神の意志を伝える、若しくは代行するもの

- 眷属・・・仏教に於いて仏に従属するもの

キツネさんに対する信仰ははじまったのは平安時代(7世紀)くらいからとされています。中国の伝承で白狐が吉兆を告げるものとして貴族などの間で浸透します。次いで中国から神獣たる九尾狐などが輸入され、キツネが怪異と結び付けられるようになり、キツネ憑きなどの人との交渉が生じます。他方、先述の通り、稲荷大神との関連性により、9世紀くらいから農耕、とりわけ稲作の豊穣の祈願と結び着きます。12世紀頃になると宇迦之御魂神や宇賀弁財天、ダキニ天の習合と共に、即位灌頂でも本尊とされるなど、増益、息災、出世などのご利益との紐帯が強調されます。

すなわち、祖霊信仰に於いて、祖霊が山から降りてくる態様とキツネさんの行為態様の類似性、ダキニ天の眷属としての役割、そして怪異などから想起される神秘性が、広義の神たる稲荷大神と人間を架橋するものとして捉えられ、神使/眷属として扱われるようになったものと考えられます。

船岡山に住んでいたキツネさん一家が人間の役に立ちたいと常々考えていました。何をなすべきか、伏見稲荷に赴き、御祭神に伺いを立てたところ、眷属になるよう諭したというお話もあるよ。

『稲荷流記』の記述

東寺には空海の弟子によって記されたとされる『稲荷流記』があり、これによると、船岡山に全身が銀の針のような白狐の老夫婦が住んでおり、平生から世の役に立ちたいと考えていました。そこで、五匹の子狐とともに、伏見稲荷に参じ、狐の身では右の願いを達せないので、眷属となって稲荷大神の御神意の下に叶えたい旨、稲荷大神に請願します。すると、稲荷大神は宣託をもってその意に応え、爾来、狐の一家は稲荷山に住み、夫はオススキ、妻はアコマチという名を授かったとあります。

お稲荷さんのご利益

稲荷大神、すなわち宇迦之御魂神は祖霊、並びに霊穀信仰に端を発しますところ、そのご利益は稲作など農耕の豊穣がご利益となります。そして、時を経ると、それらを生み出す生命力から生活全般にかかわる繁栄にかかるものも含まれるようになり、殖産、商売繁盛、家内安全などのご利益も含まれるようになり、屋敷神としても信仰されるようになります。

また、平安時代には「愛法神」とされ、縁結びや復縁などのご利益もあるとされていました。『中右記』では”富小路小屋”に住む老女が蛇、若しくは狐を祀ると称し、好色諸女が深く是を信じている、すなわち、愛法神としての信仰があったことが述べられます。この愛法神としての信仰は『蜻蛉日記』にも記載されています。

さらに『台記』という右大臣の日記には狐に神霊があり、火災予防にご利益がある旨記載されています。これは山岳信仰と修験道が混交した秋葉権現を胚胎していたと解する余地があります。

他方、ダキニ天は即位灌頂でも本尊とされたり、弁財天や毘沙門天との習合したこと、ならびに人の願いを何でも叶えてくれるといった通力自在な特徴から、武運長久、家内安全、無病息災、子孫繁栄とご利益は多岐にわたり、宇迦之御魂神のご利益と相まって現世利益全般にまで拡張されます。

また、ダキニ天の「人の死期を予見する」という能力から、戦国時代には武将の崇拝を得るようになります。城の近くには稲荷神社が祀られているのはこのような理由によります。同時時期には、長野県にある飯縄山にへの山岳信仰に由来し、戦勝の神としても信仰されるようになります。

そして、こうした総合的なご利益は中世末期の稲荷大神の全国各地への勧請により広まります。すなわち、応仁・文明の乱の影響により、京都の社寺は荒廃しましたところ、伏見稲荷大社も例外ではなく、ダキニ天が祀られていた本願所愛染寺の勧進僧が全国で勧進を行い、福徳、などの現世利益が全国各地に広まり、商売繁盛や家内安全のご利益で知られ、分霊されるようになり、江戸時代には「火事、喧嘩、伊勢屋、稲荷、犬の糞」といわれるくらいに庶民にとって身近な存在となりました。ことに江戸時代には先述の修験道の影響もあり、火伏の神としても信仰されるようになります。加えて、キツネ憑きを落とす加持も広まるようになります。

ご利益が拡張解釈されて、もーなんでもそれぞれの立場の人の生業に応じてなんでもアリみてえになってんのよ。ただし、それぞれ根拠はあるけどな。

参考文献

以下、本投稿を作成するにあたり参考にした文献等、主要なものを列挙しますので、ご興味に応じて参照していただければ幸いです。

- 山折哲雄/編(1999)『稲荷信仰事典』戎光祥出版

- 三好和義(2003)『伏見稲荷大社』淡交社

- 中村陽/監修(2009)『稲荷大神』戎光祥出版

- 大森恵子(2011)『稲荷信仰の世界 稲荷祭と神仏習合』慶友社

- 本多健一 (2015)『京都の神社と祭』中央公論社

- 中村 禎里(2017)『狐の日本史 古代・中世びとの祈りと呪術』戎光祥出版

- 井上満郎(2018)『お稲荷さんの正体 稲荷信仰と日本人』洋泉社

- 羽田守快 (2020)『荼枳尼天の秘密』