この記事の構成

- 1ページ 2025最新交通規制情報、宵山概説、宵山交通規制、アクセス、熱中症対策、いつ行くべきか、宵山のみどころ、専門用語解説(蘇民将来子孫也、急急如律令)、日中・八坂神社での行事

- 2ページ 交通規制後の攻め方詳細解説

- 3ページ 会所の営業時間、長刀鉾、函谷鉾、菊水鉾

- 4ページ 月鉾、鶏鉾、放下鉾

- 5ページ 岩戸山、船鉾、山伏山

- 6ページ 孟宗山、太子山、郭巨山

- 7ページ 保昌山、油天神山、四条傘鉾

- 8ページ 蟷螂山、伯牙山、霰天神山

- 9ページ 白楽天山、芦刈山、木賊山

- 10ページ 占出山、綾傘鉾、布袋山(休み山)

- 11ページ 2024年、2023年の様子

- 12ページ 2022年、2021年の様子

このページのもくじはこの下にあります。

各山鉾の授与品と御朱印

概説

以下、各山鉾の解説をします。御朱印や授与品、初穂料等は例年のもの、若しくは以前のものを含みますので、変更される可能性があります。

山鉾は鉾、傘鉾、曳山、舁山、屋台の五種類ありますところ、前祭宵山の構成は以下の通りです。

- 鉾・・・長刀鉾、月鉾、函谷鉾、鶏鉾、菊水鉾、放下鉾

- 傘鉾・・・四条傘鉾、綾傘鉾

- 曳山・・・岩戸山

- 舁山・・・郭巨山、山伏山、白楽天山、保昌山、木賊山、伯牙山、占出山、霰天神山、孟宗山、油天神山、太子山

- 屋台・・・船鉾、蟷螂山

会所での授与品頒布の期日

| 前祭 | |

| 12~16日 | 綾傘鉾 |

| 13~16日 | 長刀鉾 |

| 函谷鉾 | |

| 鶏鉾 | |

| 菊水鉾 | |

| 月鉾 | |

| 放下鉾 | |

| 船鉾 | |

| 岩戸山 | |

| 保昌山 | |

| 占出山 | |

| 白楽天山 | |

| 14日~16日 | 孟宗山 |

| 山伏山 | |

| 霰天神山 | |

| 郭巨山 | |

| 伯牙山 | |

| 芦刈山 | |

| 油天神山 | |

| 木賊山 | |

| 太子山 | |

| 蟷螂山 | |

| 四条傘鉾 | |

各日とも、開いてる時間は区々だから、行く前に必ず山鉾連合会のサイトで確認してね。

売り切れが予想されるので、インターネット販売を活用してください。八幡山のみメールで申込ですが、他はウェブサイト上で購入可能です。

粽など授与品インターネット販売

以下、公式サイトがある山鉾と粽など授与品のインターネット販売の日程(確定済の所のみ)を記載します。八幡山のみメールで申込ですが、他はウェブサイト上で購入可能でした。リンク先は公式サイト、若しくは販売サイトです。

前祭各山鉾のご利益

疫病退散、厄除けはすべての山鉾に共通ですので、以下、その他の特筆すべきご利益を具備する山鉾を列挙します。

| 菊水鉾 | 不老長寿、商売繁盛 |

| 船鉾 | 安産 |

| 保昌山 | 縁結び、泥棒除け |

| 孟宗山 | 親孝行 |

| 占出山 | 安産、勝運 |

| 山伏山 | 雷除け、学業成就 |

| 霰天神山 | 火除け、雷除け |

| 郭巨山 | 金運 |

| 芦刈山 | 学業成就 |

| 木賊山 | 迷子除け、再会運 |

| 太子山 | 知恵、学業成就、身代わり |

| 白楽天山 | 学業成就 |

長刀鉾

概説

毎年巡行の口火を切る点、唯一の生稚児を載せることなどから、山鉾を代表するものといえます。

応仁・文明の乱以前からある鉾ですが、1,500年の復興時には唯一鉾として巡行しました。

鉾先に長刀を付けているのでこう呼ばれます。古来より、「くじとらず」として、巡行の先陣を切ります。生稚児が乗るのは長刀鉾だけです。

長刀鉾鉾は人気があるからがっつり解説しとくぜ

生稚児

かつてはすべての鉾には生稚児が乗っていましたが、現在残っているのは長刀鉾だけです。御祭神の使いとみなされます。移動の際は地面に足を付けることはありません。

また、巡行時には稚児舞を舞います。(ビデオは稚児舞披露のようす)

名前の由来

「長刀鉾」名前は鉾頭という真木(しんぎ。屋根の上の木のこと)の上の部分についている大長刀に由来しています。この長刀は元来、三条宗近が娘の病気平癒のために鍛えた奉納したものがつけられていました。2025年は長刀が祇園社に寄進されてから800年目に当たります。

さて、この宗近作の長刀ですが、大永2年(1522年)に三条長吉(さんじょうながよし)作のものと取り替え,さらに延宝3年(1675年)には上の写真の和泉守来金道(いずみらいきんみち)作のものに替えられ、さらに天保8年(1837年)には重くて危ないので、錫箔を張った竹製のものに交換されました。

この長刀ですが、御所と八坂神社に刃を向けないように、南側を向いています。

長刀鉾の長刀の下にはこの和泉小次郎の像があります。この像は天王像とよばれます。遠すぎて、私のレンズでは撮影できませんが(いちおう撮ってあるので載せてみます。)、船を自在に操る人だったので、左肩に船を担ぎ、右手で長刀を持っています。

2024年も長刀のレプリカの授与品もありました。確か1500円。2025年は2,000円

長刀鉾は「くじとらず」

山鉾巡行の順番は一部の例外を除き、くじできめられます。長刀鉾はこの例外(長刀鉾を含め全部で9基)の一つで、「くじとらず」と呼ばれ、毎年山鉾巡行の先陣を切ります。

山鉾巡行時には、四条通を挟んで麩屋町通に斎竹が立てられます。この斎竹に注連縄が張られ、結界が作られます。

長刀鉾の生稚児がこの注連縄を落とし、神域に進んでいきます。これは山鉾の巡行路を祓清めるために行われます。現在生稚児が乗っているのは長刀鉾だけです。両脇にいる顔を白く塗った子供さんは「禿(かむろ)」と呼ばれます。

その他、詳細は以下のリンクをご参照ください。

長刀鉾の位置

ご利益は厄除け・疫病除けです。恐らく、市内の軒先で一番多く目にする粽です。他の授与品も含め、早々と売り切れていまいますので、入用の方はお早めに。

函谷鉾の解説 授与品と御朱印

斉の孟嘗君が鶏の鳴き声を真似して難所たる函谷関を脱出した逸話に基づく鉾です。天王人形は孟嘗君、その下に鶏さんがいます。

側面にもトリさんがいるよ。

応仁・文明の乱以前からある鉾ですが、1,500年の復興時には巡行しませんでした。1788年の天明の大火で焼損し、その50年後に復興します。この時、生稚児として、左大臣一条忠香の子息、実良君(さねよしぎみ)が搭乗する予定でしたが、健康上の理由により断念されたため、実物大の稚児人形たる嘉多丸(かたまる)が作成されました。

前掛けは「イサクに水を供するリベカ」という旧約聖書に取材したもので、1718年に寄贈されたものです。(現在のものは複製品)当時はキリスト教は禁じられていましたが、この謂れが知られていなかったため、問題は生じませんでした。

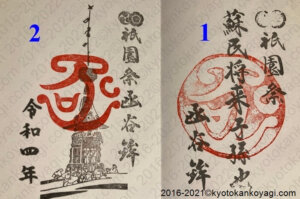

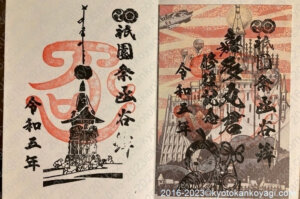

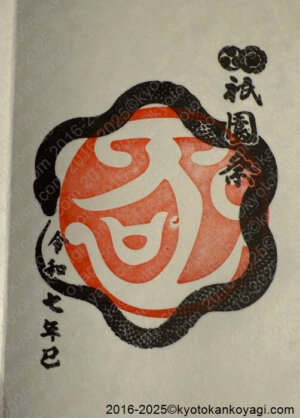

御朱印が複数あります。1、2が例年のもの、ほかに3、4などのその年限定のものがありました。

写真の左側のもののように、特別の台紙を用いるものもあります。男の子は稚児人形の嘉多丸くんです。

2025年は上の2の例年のものと、今年の干支のヘビさんのものがあります。冒頭で申し上げましたが、かかりの人に押してもらうのが肝要です。

菊水鉾の解説 授与品と御朱印

町内にある井戸にちなむ鉾です。もともと夷山という山で屋根の上に夷像、天王人形は現存する最古の仙人伝記集たる列仙伝に記載される彭祖(ほうそ)という仙人です。

800年生きたらしいぜ

応仁・文明の乱以前からある鉾ですが、1,500年の復興時に菊水山として巡行しました。その後、1571年には「えびす山」として巡行しています。1793年に元治の大火により天王像などの一部を除き焼損しました。1891年には見送りなど山伏山に譲渡、鉦は函谷鉾、鶏鉾、月鉾に移されます(譲渡、贈与などの区別は不明。山伏山に譲渡された懸装品は山伏山の会所でみることができます。

1952年に翌年の再興を条件に神輿車の上を玉垣で囲い、真木を具備した形態で復帰、翌年白木のままで復活します。

復帰まで時間がかかったため、お囃子の承継が中断したため、月鉾の囃子方が移動しており、お囃子の一部は酷似しています。稚児人形には菊丸という名前がついています。屋根が唐破風になっているのが特徴です。

焼損前の綾傘鉾にも唐破風屋根がついていました。