この記事の構成

- 1ページ 2025最新交通規制情報、宵山概説、宵山交通規制、アクセス、熱中症対策、いつ行くべきか、宵山のみどころ、専門用語解説(蘇民将来子孫也、急急如律令)、日中・八坂神社での行事

- 2ページ 交通規制後の攻め方詳細解説

- 3ページ 会所の営業時間、長刀鉾、函谷鉾、菊水鉾

- 4ページ 月鉾、鶏鉾、放下鉾

- 5ページ 岩戸山、船鉾、山伏山

- 6ページ 孟宗山、太子山、郭巨山

- 7ページ 保昌山、油天神山、四条傘鉾

- 8ページ 蟷螂山、伯牙山、霰天神山

- 9ページ 白楽天山、芦刈山、木賊山

- 10ページ 占出山、綾傘鉾、布袋山(休み山)

- 11ページ 2024年、2023年の様子

- 12ページ 2022年、2021年の様子

このページのもくじはこの下にあります。

月鉾のみどころと解説 授与品と御朱印

真木に祀られる、月読尊(つくよみのみこと、つきよみのみこと)に由来します。月読尊とは、イザナキノミコトは黄泉の国から戻って来た時、禊をした際に右目から生まれた神様で、夜を統べる神様です。姉が天照大神、弟が八坂神社御祭神の素戔嗚尊です。

詳細は以下のリンクを参照してくれ。ヘビ文字版しかねえ。すまねえ。

応仁・文明の乱以前からある鉾で、「かつら男ほく」とよばれており、復興の際には「かつら男やま」として巡行しました。1864年の元治の大火でも真木を焼失したのみで、江戸時代に誂えた懸装品などが現存しています。

鉾頭の月はかつては鍍金がなされた真鍮製でしたが、現在のものは18金でできています。

すが、1,500年の復興時に菊水山として巡行しました。その後、1571年には「えびす山」として巡行しています。1793年に元治の大火により天王像などの一部を除き焼損しました。1891年には見送りなど山伏山に譲渡、鉦は函谷鉾、鶏鉾、月鉾に移されます(譲渡、贈与などの区別は不明。山伏山に譲渡された懸装品は山伏山の会所でみることができます。

山鉾は「動く美術館」と言われますが懸装品が一番豪華なのは恐らく月鉾です。江戸時代には鉾上で茶会が開かれたそうです。

円山応挙とは江戸時代の画家です。応挙は「写生」を重視した画家として知られています。写生の対になる概念は「臨画」とよばれます。臨画とは先人の書いた絵を写しとる方法です。これに対し、写生とは事物を客観的にとらえる方法です。応挙の作品はこの写生を重視し、旧来の画法を打ち破った画家として当時の京都では有名でした。月鉾の天井には、この応挙が描いた作品が飾られています。興味を持たれた方は相国寺の承天閣美術館に行かれると良いでしょう。

詳細は以下のリンクをご参照ください。

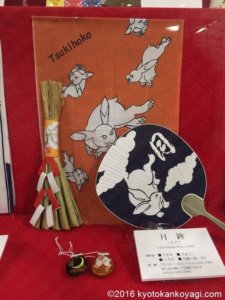

月鉾の授与品はウサギさんが主題になっているものが多数あります。

特に、粽は一日の数が決まっていて、夕方くらいには完売してることが多いぜ。

鶏鉾の解説 授与品と御朱印

天岩戸の逸話の永世の長鳴鳥、若しくは古代中国の尭の時代に不満があるものがたたく太鼓があったところ、治世が平らかで当該太鼓に鶏が住み着いたという逸話に基づきます。

すまねえ。こっちもヘビ文字版しかねえ。

応仁・文明の乱以前は「庭とりほく」と呼ばれていましたが、1,500年の復興時に「にわ鳥山」として巡行しました。天王人形は航海の神たる住吉明神が祀られています。

見送(鉾の後ろの部分にかけられる)はホーマーの『イリアード』のヘクターが妻子と別れる場面を描いたベルギー製のタペストリーです。元来は長浜市にある八幡神社の祭礼の鳳凰山の見送と霰天神山の前掛とともに一つのタペストリーでした。

鶏鉾の稚児人形だけ名前がありません。

放下鉾の解説 授与品と御朱印

応仁・文明の乱以前は「ほうかほく」と呼ばれていましたが、1,500年の復興時に「はうか山」として巡行しました。

天王人形たる放下僧という、市中で芸をしながら仏法を解く僧にちなみます。

太陽・月・星の三光が下界を照らすさまを表わしています。州浜(すはま。入江のこと)に似ているので、別名「州浜鉾」とも呼ばれます。

放下鉾には昭和4年まで、長刀鉾同様、生稚児がのっていましたが、現在では三光丸という稚児人形が乗っています。この稚児人形は関節が動き、生稚児のように稚児舞を舞うことが出来ます。

授与品はフクロウが主題になったものが多数あります。

フクロウのおみくじもあるよ。