この記事の構成

- 1ページ 2026年最新情報、日程、祇園祭の歴史など概要、2026年の注意点、みどころ総論

- 2ページ みどころ1 神事、みどころ2 神賑行事、有料観覧席、、クラウドファンディング

- 3ページ 交通規制、各山鉾のご利益、鉾建日程、会所日程

- 4ページ おすすめ日程、行事、巡行鑑賞スポット

- 5ページ 日程1:夏越の祓、神用水清祓式など

- 6ページ 日程2:鉾建て、神輿洗いなど

- 7ページ 日程3:前祭宵山

- 8ページ 日程4:前祭巡行など

- 9ページ 日程5:後祭宵山

- 10ページ お稚児さん解説、神輿解説、山鉾の区別の仕方

- 11ページ 前祭山鉾解説1 長刀鉾、函谷鉾、月鉾、鶏鉾、放下鉾

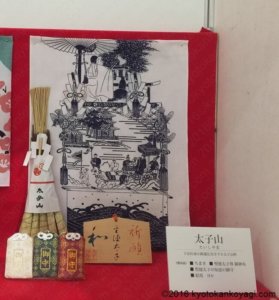

- 12ページ 前祭山鉾解説2 岩戸山、船鉾、山伏山、孟宗山、太子山、郭巨山

- 13ページ 前祭山鉾解説3 保昌山、油天神山、四条傘鉾、蟷螂山、伯牙山

- 14ページ 前祭山鉾解説4 木賊山、霰天神山、白楽天山、芦刈山、占出山、綾傘鉾、布袋山(休み山)

- 15ページ 後祭山鉾解説1

- 16ページ 祇園祭関連施設、参考文献

- 17ページ 2024年突撃レポート

- 18ページ 2023年突撃レポート

- 19ページ 2022年突撃レポート

- 20ページ 2021年突撃レポート

このページのもくじはこの下にあります。

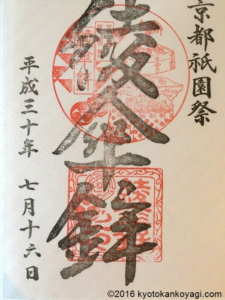

山鉾の授与品と御朱印 前祭4

木賊山(とくさやま)の解説 授与品と御朱印

謡曲「木賊」に基づきます。我が子をさらわれた、呆然と木賊を刈る翁が御神体になっています。

霰天神山の解説 授与品と御朱印

永正年間に京都が大火に見舞われた時に、霰と一緒に降ってきた天神像が祀られています。

白楽天山の解説 授与品と御朱印

唐の詩人白楽天が道林禅師に仏法の大意を問う様子を表わしています。

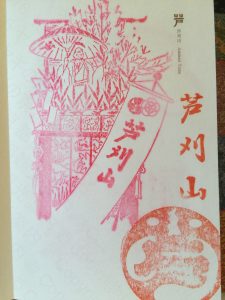

芦刈山の解説 授与品と御朱印

謡曲「芦刈」に基づきます。訳あって離れて暮らす老翁が妻と再会を果たす、夫婦和合の姿が現されています。

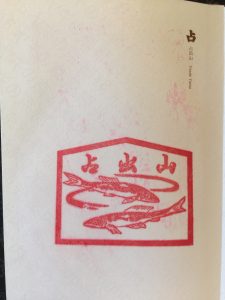

占出山の解説 授与品と御朱印

神功皇后が鮎を釣って戦勝の兆にしたという説話に基づきます。

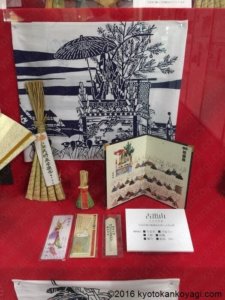

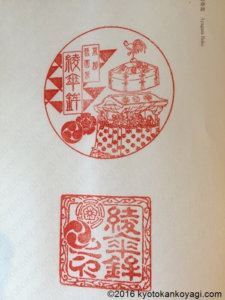

綾傘鉾の解説 授与品と御朱印

四条傘鉾と同じく、山鉾の古い形態を表わします。御朱印は写真のものとは異なります。大原大神宮のものもあります。

布袋山 (休み山)

天明の大火で写真の布袋尊と二童子像をのこして焼失してしまいました。御朱印やちまきなどの授与があります。会所があるわけではなく、期間中とある場所に祀られます。

七里ヶ浜親方

au nord du 寺 ねー